自然(じねん)の庭

自然(しぜん)とは明治になってnatureを翻訳するための言葉ですが、 それ以前の自然(じねん)とはあるがままにという意味合いが強い言葉でした。 自然とは非常に不安定な物で地震、台風、大雨など平成最後にして、改めて人間の無力さを思い知らされました。 この庭では人類の叡智と自然の姿を対比的に描写しています。

歴史を知ることから始まった庭造り

こんにちは庭師の梅野星歩です。私は現在、神社やお寺、個人宅まで幅広くお庭の管理をしております。

今回「自然(じねん)の庭」と名付け、作庭させていただきましたのは、三重県四日市市にある伝七邸のお庭です。

元々は東洋紡創業者「伊藤伝七翁」の住居でありまして、後に料亭(浜松茂)として明治、大正、昭和、平成と長い長い時代を生き抜き、多くの偉人や著名人も訪れ、人々に愛された場所です。

しかしながら、これ程長い時代を生き抜いてきた料亭(浜松茂)でさえも、近代の波には逆らえず、平成29年3月に暖簾を下ろされ、

現在「100年伝統継承倶楽部」様が、伝七邸と名前を変え、情報発信・教育・交流の場を提供する新たな三重の拠点として再生されました。

そんな伝七邸のお庭を作庭させて頂くことになったわけですが、伝七邸は、国の登録有形文化財ということもあり、歴史ある建築物ならではの、残すべき物、残せない物の判断基準に学術的な根拠が必要でした。

そんなわけで、まず四日市の歴史を学ぶべく萬古焼きの300年続く清水醉月先生(醉月陶苑)をご紹介いただきました。現場を訪れましたら、たまたま運のいいことに年に一度しか火を入れないという登り窯にちょうど火を入れるということで、その様子を拝見させていただきました。

もちろん初めて見る光景で、登り窯に薪が放り込まれ、その薪が燃える音だったりを聞いてると、この一瞬の時間は300年という時の「変わることの無い時間」を体験できてるようでした。窯の温度が1200℃に達したころ、土が金色に変わるのを見ました。雨が育てた樹木が薪となり火となり土を熱し金色に輝かせる。まさに5行を感じた瞬間で、自然(じねん)の庭で切った樹木を、醉月陶苑の登り窯の薪として使っていただければ、捨てるはずだった樹木に新たな薪としての役割が生まれ、この持続可能な循環は森羅万象のあるがままという思想に繋がり、この経験が自然(じねん)の庭のタイトルを決めるきっかけとなりました。

そんな事がありまして、四日市のことを深く知れば知るほどに、昭和34年の伊勢湾台風とか昭和20年6月18日の四日市の空襲とか幕末の津波とかいろんなことを乗り越え、時代を見続けてきた、貴重な場所だと知りました。そして、それら場所だったり歴史あるものを保存活用していくことが大事だということも感じる様になりました。

しかし、近代において「良いもの」という理由だけで残すことは難しいのが現実で別の価値を見出す必要がありました。なぜ残さなければいけないのか、そもそも時代に必要とされなくなったものが消えて無くなっていくことは自然なことであって、必要とされなくなったものを無理に残そうとするほうが自然に反してるんじゃないかと、納得のいく答えが中々出ませんでした。そんなとき思い出したのが、伊勢神宮でした。伊勢神宮は20年に1回は新しく作り直されます。ですが大事なものは残します。

人の命も含めて、形あるものいつかは「寂び」ていくということもありますけど、想いだとか志だとか魂といいますか、そういったものは脈々と受け継がれていく、そういうことが「侘び」というのかなと。つまり「侘び寂び」の感性を知る日本人ならではに訴えかけられる意味付けを、建物の歴史と、そこに纏る人々に見出だせたなら、それは残す理由になるのではないかと思ったわけです。

私に知恵はないですが、知恵を持った方々が集まれる哲学的な非日常空間となる場所は造れる。今後訪れるかもしれない大転換期に備えて知恵を蓄えておく。明治の大激動期に偉人たちがこの場所に集まったように、この場所が様々な職業、年齢、性別、国の垣根を越えて集まれるような大きな港、プラットホームになる事を願い、自然(じねん)の庭を作らせていただきました。

ビフォー・アフター

before after

自然(じねん)の庭

まずはお庭の現状確認から

こちらは明治39年より料亭として経営されていた由緒ある建物の庭園です。 長年活用され、地域の方々に愛され続けてきたお庭でしたが 2017年3月に閉店されてからは 木々が生い茂り、鬱蒼とした状態となっていました。

新たなお庭を作るための情報収集

お施主さんや地域の方々のお話し、あるいは資料にいたるまで 知りえる情報をお聞きしました。 その歴史を知るほどに古民家や文化財とは 多くの方々のドラマを宿していることを知りました。

ベストな状態を総合的に判断

ここでどれだけ総合的に判断できるかが、本当の意味での良いお庭が造れるかどうかを左右してきます。見てくれの良い悪いという事ではなく、用と景のバランスの取れた美しさの裏に機能性も兼ねたお庭ができるかどうかということです。

景観を損なう壁とメリハリに欠けた地面

工業地帯ならではの景観的な問題として隣地の工場壁が懸案でした。 また、地面が平面的であるため立体感に乏しくメリハリに欠け、 焦点が分散されるため、統一テーマが必要と感じました。

木々で覆われた通路と目隠しの無い備品

バックヤードへの動線は木々で覆われ、鬱蒼となっていました。 瓦や備品も置かれ、目隠しと動線、表と裏の境界が必要と感じました。

気になる視線と

活かしきれない陽の光

くぐり門から庭への目線が直線的であったため、結界が必要と感じました。 また庭は東西方向に開けていた為、陽の移ろいと四季、地域特性を盛り込む方向でプランを考えました。

残せるものは残し、地域の材料を用いた改善

極力残せる物は残し、その地域の材料を用い、地産地消を目指し世界中で1つしかない唯一無二の存在を造り上げます。

懸念だった工場壁は御簾垣とフォーカルポイントを設置することで視界から消える

懸案の隣地工場壁は御簾垣で隠し、傷んだブロック塀は杉皮で化粧を施しました。 フォーカルポイントとして地域から産出した花崗岩をシンボルとして設置し 産業工業の発展した人工的な四日市のイメージと鈴鹿山脈はじめ自然豊かな 姿を対称的に表現しました。

飛石の動線と関守石と建仁寺垣で表現した表裏の境界

既存のモチノキ、キンモクセイは残し、新たに建仁寺垣を設置し、境界を設けました。 飛石にて動線を作り、バックヤード方向は関守石にて表と裏の区別をつけました。

視覚心理的な結界となる四ツ目垣の枝折戸と地域の四季を楽しめる工夫

直線的だった物を飛石で、より曲線的に演出した事により奥行き感が増しました。 四ツ目垣、枝折戸にて視覚的、心理的に結界を設けました。 松の枝下、モミジの変化、鈴鹿山脈のアカヤシオなど四季や地域の特性を感じられるよう工夫しています。 鈴鹿の佐佐木信綱記念館で購入した卯の花も足元で輝きを放っています。

雰囲気と幻想的な世界を創り出す工夫と仕掛け

自然(じねん)の庭に設置した水琴窟という装置があります。

水琴窟は日本庭園文化における最高技法の1つとされており、今から約400年前に武家茶道”遠州流”を作ったことで知られる小堀遠州という江戸初期の茶人が、師匠の古田織部を驚かそうと作られた洞水門が起源と言われております。

水琴窟から響き渡る水滴の反響音は場の空気を凛とさせ、喧騒から遠く離れた静けさのある森林の中を感じさせる音の波を持っています。

また、自然(じねん)の庭の御簾垣は右端から左端にかけて3cm低くなるよう高さを下げています。こちらも小堀遠州が南禅寺方丈庭園において400年前におこなった狭い空間をより広く見せる技法をオマージュしたものです。

鈴鹿山脈をイメージした木々からは滴が湧き出し、物理的にも精神的にも泉の源となり水滴音を響かせます。

松の木と蹲踞の位置関係で山間の静けさを感じさせる

松の枝下に蹲踞が来るように設置し、鈴鹿山脈の山間に踏み入ったような雰囲気を演出します。

場を凛とした空気に変える水琴窟の水滴の波紋と波動

蹲踞には水琴窟が設置され、一滴一滴が川となり海へと広がっていく幻想的な世界を創り出しています。

既存の樹木も新規の樹木も新たな命として過去、現在、未来へと時間軸を受け継いでいきます。

地域資源にこだわった庭造り

ビフォー・アフターは如何だったでしょうか?自然(じねん)の庭は、地域資源にこだわり、そこから支える人々の姿、営み、歴史を表現しました。これは現場での庭師仲間や地域の方などの沢山の協力や助けがあったからこそできたことです。理想の形に仕上げるまでには、「困難だから別の方法を試したらどうか」と提案されることもありましたが、そこを無理を言って対応してもらうこともありました。

もちろん、現場の状況を見て図面より適した状態に改善させて行くこともあるのですが、なかには譲れないものもあり、それが今回の場合は花崗岩という3トン以上もある大きな岩だったわけですが、これを運ぶのに現場でクレーンを使って移動させるには危険だとクレーン業者の方が判断されたわけです。ただ自然(じねん)の庭には絶対に欠かすことのできないものでした。

この花崗岩は四日市の菰野地域から取ってきたもので、今から1億年前に、

志摩半島北上に中央構造線という断層ができた際にマグマが刺激され、地盤が隆起し、

マントル付近の鉄分を含めた鉱物と共に冷え固まってできたものが鈴鹿山脈で、

その一部が花崗岩になります。

富士山を見た時の、その圧倒的な存在感に説明は必要なく、富士山のスケールから感じる自然が創り出した山の力強さは、日本という大陸の上で生かされているという事実を思い出させてくれる瞬間があります。

しかし富士山の存在感は並みの高さの山々との対比がないと感じないはずです。

もっと身近なところで言えば、白米の美味しさを知るには玄米の味を知らないと、その美味しさに気付くことはできないはずです。

あるがままの自然とは地震や津波、大雨や洪水を含めて存在するものであって、

自然とは本来そういうものであるということを日常の中で知ることが、日々の何気ない日常の中に人の幸せがあることを気づかせてくれます。花崗岩という複雑な工程を得て生まれた岩は、庭園の中で説明不要な存在感を放つシンボルとなります。

不安定だけど安定して存在している自然が作り出したありのままの姿これを自然(じねん)の庭に表現したかったのです。

伝七邸のテーマに明治の偉人の志を受け継ぎ「新たな未来」へという言葉があるのですが、正に今回花崗岩を無理言って運んでもらうことができたのは、伝統、文化、歴史を新しい未来へ受け継ごうとする意志のある場所であったからこそ、ここで諦めてはいけないと思い実現することができたのかなと思っています。

庭造りの現場

伝七邸 自然(じねん)の庭が出来るまで

ビフォー・アフターではわからない、庭造りの作業風景をご覧下さい。

自然(じねん)の庭の作庭風景を可能な限り写真に収めました。

地域資源を使用して作庭したお庭だと言っても、そもそも地域資源って何?

ってそんな疑問も「庭造りの現場」を見ることで、わかっていただけるのではないかと思います。

また、お庭の手入れを依頼したいけど「実際に作業する人がどういった人間なのか、お会いするまで顔が見えないのは不安だった」と

以前お施主様にお声をいただいたことがあったので、そんな不安も解消いただけたらという想いの元作らせていただきました。

地にお酒と塩でお清め

まずは地にお酒と塩でお清めします。 お酒は四日市四郷の神楽酒造です。

伐採と根株や石を取り除く整地作業

極力既存の木は残す方針ですが、残念ながら切らなければいけない木々もでてきます。 伐採が終わると根株や石を取り除き整地をしていきます。 これは庭作りに適した状態にする為の地ならしです。

大きな石の運び出しと木の保存

大きな石はクレーンや昔ながらの道具を新旧織り交ぜ慎重に運び出します。 大切に育てられてきた木々ですから、お施主さんと相談し1本でも多く保存していきます。

樹高高い松の木の根巻と移植

樹高高い松の木は根巻し、移植します。 今回のお庭の場合、樹木の下に埋設されている管を交換する工事も兼ねていますので、かなり大がかりです。

上下水、排水、電気などの管を新設

古くなった管を新設しています。(上下水、排水、電気などは数十年単位での交換が必要になってきます。) 同時進行だった松の木は丁寧に根巻し、自然(じねん)の庭で新しい命が吹き込まれるまで大切に保存します。

大きな木の移植と竹垣の設置

大きな木を移植するには季節、技術、費用、危険も伴いますが木と育んだ時間はお金では買えません。 隣地工場との境界に竹垣を設置します。その支柱です。

石や木々を一旦撤去し更地になったお庭

お庭はすっかり更地になりました。 石や木々は一度撤去しましたが、これから再活用され生まれ変わります。

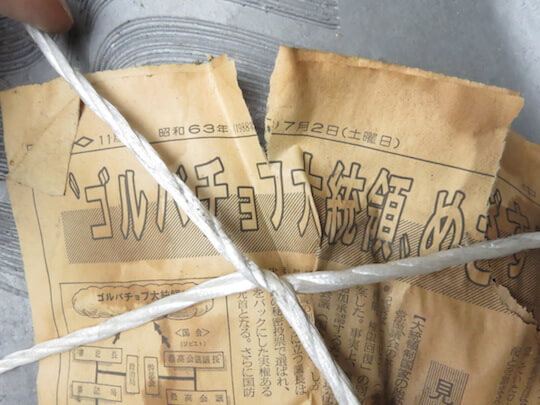

現地の瓦屋さんで購入した年季の入った瓦

作庭の合間を縫って現地の瓦屋さんへやってきました。 自然(じねん)の庭に限らず、瓦とお庭は相性が良く、私の作庭するお庭では取り入れることが多いアイテムです。 基本、地産地消を目指してるので、現地の瓦屋さんへ足を運ぶことが多いのですが、 年代物の新聞に巻かれた瓦などを見つけたときは、宝物を探し当てたかのような少年の頃の気持ちを思い出したりと、思いに耽る忙しくも楽しい瞬間があります。

表情豊かな瓦達

色んな瓦がありました。一見同じような瓦でも、よく見るとそれぞれ違った表情を持っていて、見れば見るほど不思議と愛着が湧いてくる存在です。

やむなく切った木々は薪として再活用

やむなく切った木々ではありますが、四日市で300年続く陶芸の窯元、 清水醉月先生の登り窯で薪として使っていただきます。

薪として再活用される木々

庭師の仕事柄、木を切ることは珍しいことではないので、 処分することに対しても、習慣の中で当たり前になっていたと思います。 お庭で役目を果たされた木々に新しく薪としての役目を与えてもらえることに感謝します。 こういった持続可能な循環を作れることを学ばせてもらいました。

年に一度しか焼かれない登り窯

年に一度しか焼かれない登り窯を拝見させてもらいました。 窯の温度が1200℃に達した時、土の色が金色に変わるのですが、 その光景がとても印象的で、魅せられるものがありました。

地域の歴史や文化と呼応

隣にある金砂稲荷で年に一度のお祭りがされていました。地域の歴史、文化とも呼応していきます。

雨落ち瓦と暗渠パイプの併設で排水不良の改善

雨落ち部分に瓦を並べていきます。 暗渠パイプも併設していますので、以前から悩みだった排水不良も改善されます。

土の搬入と築山作り

土を搬入し、築山を作っていきます。築山とは自然の山を観賞用として再現したものです。重機も駆使し、省力化していきます。

バーク堆肥で土壌改良

だいぶ土が入りました。 バーク堆肥などで土壌改良を行います。 この作業はこれから樹木が健康に育ってくれるかどうかに関わってくるのですが、 正直、土との相性が良いのかどうかというのは、 実際に樹木を植えて、経過を見ながらの判断が重要になってきます。 初めから完全な状態を作るのが理想ですが、生き物と付き合うというのは、今季のいる作業だなとつくづく思わされます。

日暮れ作業

日が暮れるのが早いと作業も大変です。

竹垣作り

竹垣も形になってきました。

石の搬入

石の搬入は緊張の瞬間です。特に巨石の搬入となると危険が伴うため、その場にいる全員が神経を集中して作業します。

この地域で産出された石たちです

地域で産出された石

この地域で産出された石たちです。次の日に備えて作業がスムーズに進む様に準備です。

四日市の象徴的な景色

工業の発展した四日市の象徴的な景色です。心をしばし休ませます。

門ギリギリのクレーン搬入

門ギリギリいっぱいのクレーンの搬入です。石が思ったより重く、最大限のクレーンで据付です。

巨石搬入の安全確保とクレーン屋さんの協力

クレーン屋さんに石が重すぎるから代わりを探してほしいと言われましたが、なんとかお願いして安全確保の上で無理を聞いてもらえました。

巨石の石組みと命がけの運搬

石組みが完了し、いざ巨石が宙を舞います。本当に命がけの作業です。

現場でのトラブルは付きもの

現場では様々なトラブルが発生します。一つずつ解決していきます。

再び植えられる松の木

一度掘り上げた松の木が再び植えられます。

大仕事後の綺麗な夕焼け

大仕事の後は綺麗な夕焼けが広がっていました。

庭師の総合力

重機から力仕事まで庭師の過酷さと総合力の凄さを自ら感じる日々です。

夜間照明用の配線の埋設

夜間照明用の配線などを埋設しています。庭仕事は何よりチームワークが必要です。仲間に感謝です!!

萩村製茶さんからいただいたお茶の苗木

萩村製茶さんにお茶の苗木をゆずっていただきました。 萩村製茶さんのある水沢地域は、段丘堆積と寒暖差の厳しい自然環境がミネラル豊富な土壌をつくり、旨味の詰まったお茶が輩出されることで有名です。

頂いたお茶の苗木から様々な植物の植栽

続々と植物が植えられていきます。ここでようやくお庭の骨格が見えてきました。

重量のある木の搬入と植栽

この庭のメインツリーとなる松の木です。重量がある分、傷が付きやすいので、木の幹や枝に負荷がなるべく掛からない箇所に専用の紐を固定し、慎重に運び入れます。

育ちすぎた樹木の高さ調整

既存の松が大きくなりすぎ沈み込んでいたため、根を巻き高さを上げています。人がすっぽり埋まるほどの深い穴で大変な作業です。見た目はもちろん生育に適した状態で植えていきます。

現場で気づいたことが図面より良いと思えば改善

お庭作りも終盤に近付いてきました。枝折戸との関係性を現場で確認しています。細かいことでも気づいたことがあれば手を止めて、その場で修正改善をどんどん行っていきます。もちろん図面は大切ですが、現場でしか気づけ無いことを大切にしています。

重量物はチェーンブロックで調整

重たい石などはチェーンブロックで調整をしていきます。重機が入らないようなお庭でもチェーンブロックなら場所を選びません。とはいえ100kg以上の重量物ばかりで一苦労です。

庭を見て思案中

想像する事から創造されていきます。

庭ができてきました

東海ラジオの取材を受けています。

地面を転圧し整地化

地面を転圧し整地しています。地盤を締め固める大事な作業です。 会所枡は雨水などを排水管へ通す際に枯れ葉などの混入物を防ぐ役割を持っていますが、そのままだと景観を損なうので瓦で化粧しています。

蹲踞の設置と水琴窟の作成

蹲踞を設置しています。蹲踞とは石製の手水鉢のことで、種類も形も豊富なのですが、これを設置するとぐっとお庭の雰囲気が増すのを感じます。私はよく蹲踞の設置と合わせて水琴窟を作るのですが、水琴窟から聞こえる水滴の反響音は自然と人工の区別がつかない清らかな音を奏でてくれます。

用と景を兼ねた簡単そうで難しい飛石の配置

何気に置いてある飛石ですが、実は用と景を兼ねて計算された間隔で置いてます。庭園も同じで自然の美しさを表現してるだけではなく実は機能的に作られています。この「用と景」のバランスが妙にとれたところが京都の庭師の見せ所です。砂利の下には防草シートを敷き草の発生を抑えます。こういった一手間が日々のメンテンスを大きく減らしてくれます。

飛石による不規則な動きと曲線により生まれた奥行き感

飛石の不規則な動きと砂利と苔のコントラストは曲線を作り、実際よりも奥行きを感じさせるお庭に生まれ変わりました。松の枝下に配置した蹲踞には鈴鹿山脈の木々から滴が湧き出すイメージ、水琴窟の水滴音には泉の源をイメージしました。

蹲踞や矢跡の石なども元のお庭にあった物を再活用

元々あった石も再活用します。石の特性を見ながら魅力が引き立つように設置していきます。 なかでも矢跡の石は、あえて矢跡を見せることで、かつての人々の営みを象徴しています。

目隠しの建仁寺垣は高さにリズムをつけ圧迫感を減らす

バックヤードへの目隠しは重たくならないように2種類の高さでリズムをつけました。 少しづつ現場で気づいたことをアジャストさせていく適応力も必要です。

ハレとケを演出した結界とひかりつけした垣根のアクセント

結界を設け、ハレとケを演出、ひかりつけした垣根がアクセントを加えます。 重くて運ぶのに苦労したシンボル石は、ここにきてようやく石の声を聞けた気がしました。

見る人によって様々な物に見えるシンボル石

子供の頃、寝床で天井に映る木目だったり空に浮かぶ雲を見て、いろんな想像をしましたが、 大人になった今では当時見た木目はただの木目にしか見えないですし、雲は雲としか見ないのではないでしょうか?あらゆるものの存在が科学的に証明された現代では想像するきっかけが減ってきたのかもしれません。ただ世の中にあるアートや芸術と呼ばれるものには大人子供問わず何かを想像させられます。それは存在感あって作り手が何を表現しようとしたのか考えさせられる余白があります。そんな、見る人によって様々な物に見える、創造と想像が共鳴しあうシンボル石を表現しました。

激しい矢跡や独特な灯籠は地域の歴史あるもの

激しい矢の跡は、様々な歴史の重みを感じさせ、この地域独特の灯篭は、土台にアレンジを効かせることで調和を図り、空間に暖かみを持たせました。

終わりに

庭師として

庭造りの現場は如何だったでしょうか?

庭園・お庭作りに魅力を感じていただけてたら嬉しいです。

今回の庭造りを通して四日市のことを深く学ぶことをできました。

初めは産業工業の発展した人工的なイメージが強かったのですが、

蓋を開けてみると、先人たちの苦労があって、努力があって、歴史があって、文化がありました。

そういうものを100年とか200年とか、そういう単位で残し続けられる伝え続けられるように

お手伝いできればと思っております。

他にも一般のご家庭でのお庭作りを乗せてますので、ご興味ある方はご覧下さい。

株式会社梅鉢園では、大きいお庭から小さいなお庭まで、もっというと狭小スペースまで対応しております。

毎日家に帰るのが楽しみになるお庭作りをさせて頂きます。

株式会社梅鉢園

京都府長岡京市天神4丁目13番6号

電話: 075-955-2281

FAX: 075-950-7028

お問い合わせ

庭師の日常を投稿してます。

写真メインではありますが、私や弟子の日々の作業風景だったり

庭師が見てるお庭の四季の移ろい美しさが伝わるかと思います。

フォロー&応援よろしくおねがいします。

梅野星歩

株式会社梅鉢園のブログです。

主に妻がブログを書いてくれています。

お施主様との関わりや、京都での生活、たまに息子がブログに登場したりと、

家族感のあるブログになってます。

梅鉢園と家族の成長を合わせて応援よろしくおねがいします。

梅鉢園

アメーバブログ

自然(じねん)の庭 関連情報

四日市のPR動画に自然(じねん)の庭が登場

提供元:広報マーケティング課四日市市四日市のPR動画「必見 四日市」(本編)

バイオリニスト苅谷なつみさんの庭園リサイタル

提供元:伝七ステーション伝七邸ナイトリサイタル〜愛の挨拶

伝七邸「自然(じねん)の庭」庭師として、ラジオに出演させて頂きました

提供元:東海ラジオ コウケツトモヒデのGOto伝七ステーション自然(じねん)の庭

人の命も含めて形あるものは寂びていく

想いや志、魂は侘びとして受け継がれていく

日出づる国、三重県から教えて頂きました。